有个现象被很多人发现了,父母那一代人,出去办事,哪怕是很小的事情,也总喜欢“托人”。

不是找表哥帮衬一下,就是打电话叫某个老熟人搭把手。

如果你说:“找个师傅干不就完了?”他们还觉得你不懂事。

更离谱的是,事可能没办利索,还得请顿饭、送点礼,最后看上去更麻烦、更花钱。

年轻人一脸不解,觉得这不是自找麻烦吗?但在父辈眼里,这是“人情世故”,是老规矩,是社会的润滑剂。

你说你不想欠人情,他们却认为“一个人走不过这条街”。

这两代人之间的理解鸿沟,并不只是观念差距那么简单。

01

有位博主说,以前其母亲买家具,非要去找远房熟人,说家具店是他亲戚开的。

结果跑了老远,价格也没便宜多少,最后还要请吃顿饭,送包烟,全程比网友网上下单慢一周,最后还得网友亲自跑去提货。

网友忍不住问母亲:“你图什么?”母亲回答说:“人家以后能记住我们,关键时有用。”

你看,老一辈对“有用”的理解,不在效率,而在“人情关系”。

他们那代人习惯了靠熟人打听消息、办事走关系,生怕落了人情脉络。

对他们来说,关系是一种资源,维系的是长远的“可调动性”,不是眼前那几百块的利与弊。

可问题在于,这种逻辑放到现在已经不好用了。

如今社会节奏快,办事流程标准化,找不找人效果都一样,你一个电话、一个APP就能搞定的事,非得通过几道关系转一圈,效率反而低不说,还可能情分用尽、事也没办好。

我们这一代人,早就习惯了“买服务”,图的是省事、清楚、明码标价。

你做得好,我给钱;做不好,我差评,可在人情社会里,评价标准却不再是专业,而是“讲不讲情”,这让不少年轻人吃过亏。

找亲戚修车,结果弄得更糟,找熟人代办,反倒耽误时间。

关键是,出了问题你还不能说,谁让是亲戚呢?

02

在我们不理解的背后,其实藏着的是不同成长路径所带来的生存哲学。

我们出生在商品化社会,早已把钱能解决的事当作理所当然。

而父母那代人,是从匮乏年代走出来的。

那时候,信息闭塞、资源有限,一件事能不能成,靠的不是流程,是人情。

谁家有个当干部的亲戚,那就是村里的靠山,谁跟供销社的熟,家里吃饭就不愁油盐。

这些熟人资源,成了他们在社会上站稳脚跟的方式。

你说他们现在还有必要靠这种方式吗?可能确实没那么必要了,但他们已经把这种方式,内化成一种习惯性的依赖。

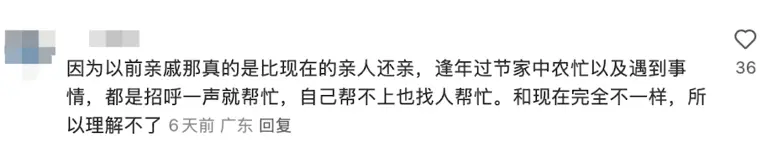

他们认为,亲戚之间就该互帮互助,就像旧时老街坊之间搭把手那么自然。

而请人吃顿饭不是交易,而是一种人际间的润滑剂,是“走动”的理由。

所以你觉得麻烦,他们觉得亲切,你嫌花时间,他们觉得是联络感情,你讨厌欠人情,他们反而怕没有人情。

03

但话说回来,亲戚帮忙这件事,也不是一律温情满满。

现实中,我们也见过不少打着“帮忙”旗号,实则借机占便宜的例子。

有的亲戚嘴上说“帮个忙”,结果事一办完,立刻反过头来要“还账”,甚至有的直接趁机薅羊毛,让人防不胜防。

最怕的是那种你拒绝不了的亲戚,你知道他帮不上忙,甚至还可能把事办砸,可你又不能撕破脸。

等你花钱、赔礼、善后完了,心里还得念一句都是自家人时,人情就变成了负担,一种绑架式的关系勒索。

所以,年轻人逐渐选择不找亲戚帮忙,不是因为冷漠,而是太明白这人情的副作用。

他们更愿意把关系和事务切割开来,朋友归朋友,事情归事情,因为他们知道,这样才更纯粹,也更公平。

久而久之,两代人在人情观上的差异也越拉越大。

我们回老家,发现和表哥、舅舅、堂妹都没啥共同语言,过年走亲戚,也只是礼貌寒暄。

不是我们不愿意接触,而是生活方式、思维逻辑、价值排序,已经不在一个频率上了。

04

这种“亲疏关系的断裂”,其实也是社会变迁的结果。

在小农社会,人的归属感来自血缘,在城市化进程中,这种结构逐渐被职业、兴趣、价值取向所替代。

我们习惯于在社交平台结识同行、同好,寻找认同感;而父母那一辈,依然认为亲戚就是家人,应该守望相助。

他们的社交圈更稳定,但也更闭环;我们的圈子更自由,但也更松散。

所以你会发现,他们还在热衷走亲戚、串门、互帮互助;而我们,越来越倾向于独立、自理、自花钱办事。

看上去冷淡,其实是另一种形式的避坑与效率,那我们是不是就该彻底切断这些亲戚关系?

答案是,也不一定。

在关键时刻,一个真诚帮忙的亲戚,确实比陌生人更值得信任,一个你小时候一起长大的表兄弟,也许就在你最狼狈时伸出援手。

所以,这不是非黑即白的问题,而是如何掌握分寸,亲情应当被尊重,但不该被滥用,人情可以流转,但不能变味。

05

这个时代在变,人与人之间的关系也在重新洗牌。

老一辈所信奉的人情社会逐渐淡出主流,而新一代所追求的清清爽爽,也许恰恰是对那种过度人情化的反弹。

我们不该嘲笑父母那一套,也无需强迫自己去复制他们的模式。

人与人之间的信任不一定非得靠“帮忙”来维系,情感的深浅也不应该用“欠不欠人情”去衡量。

亲情,不该是互利交换,也不该是道德绑架。

最好的关系,是你愿意开口,我愿意帮,但不帮,也不影响情分。

来源/砍柴书院