1993年10月8日,新西兰激流岛,顾城用一把斧子劈s了妻子谢烨,随后自缢身亡。现场四封遗书,最后一封写给五岁的儿子,语气冷淡,毫无留恋。

这个孩子名叫顾杉木,乳名小木耳,那年他还骑着三轮车在毛利人家的院子里转圈。他的父亲是中国最著名的“童话诗人”,却从不把这孩子当回事。因为“他不喜欢他”。

谁能想到,顾城一生逃离现实,幻想成瘾,临终前极端厌恶的这个孩子,多年后却成长为最不幻想、最现实的存在。代码、程序、工作,不问诗歌、不提父母,也不说中文。他活得冷静又清醒,恰好,是顾城理想中那种“不带情感,不问俗世”的样子。

孩子留着没用

1993年10月8日,新西兰激流岛。顾城动手前,早已准备妥当。他先将妻子谢烨杀害,随后缢亡。警方到场时,现场摆着四封遗书,分送给父母、姐姐、母亲和五岁的儿子。

四封信中,最短的是写给孩子的那封,收信人是顾杉木——他口中的“小木耳”。这孩子1988年出生,在顾城死时,仅五岁。当时他不在父母家,而是寄养在一户毛利人家中。不是走失,不是被托养,是“顾城不喜欢他”,所以干脆把他送走了。

新西兰,奥克兰以北。山海之间有个毛利村。顾杉木在那里住了三年,不知父母为何不来接,也没人告诉他“爸爸妈妈去哪儿了”。

他日常在毛利人家后院玩三轮车,母亲谢烨偶尔会用望远镜和旗语,在山坡那头偷偷望他。孩子记得,谢烨眼睛很大,有时候会教他念几个中文词,但记不清了。

也记得母亲带他去海边看船,在沙滩上抓螃蟹。那时的顾杉木并不知道,这位曾搂着他晒太阳的女人,很快就会躺在血泊中,被丈夫亲手砍s。

顾城为何讨厌孩子?没人能给出答案。

但从现场情况和文字描述中能看出——这个被称为“童话诗人”的人,在生活里不写童话,也不爱孩子。他称自己是“幻想世界里的孩子”,从不接受现实,不擅长亲密。

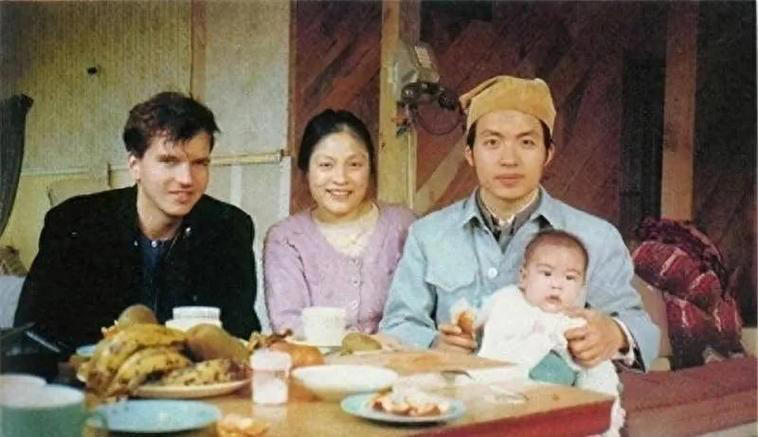

1987年,他与谢烨离开中国,一路从德国、瑞典、丹麦、法国、英国转到香港,再赴新西兰。在诗歌圈,他是焦点,在生活里,却把孩子视作“累赘”。

谢烨不同,她并非顾城笔下的“臣民”,她有情感、有坚持、有底线。

顾城在海外六年,写书、演讲、出版《英儿》《半梦》《因为思念的缘故》等文集。他笔下世界抽象到只剩诗意。他生活在自我幻想的壳里,拒绝沟通。朋友顾彬曾言,顾城在德国时常住在他家,但“不是在写作,就是沉默”。

到了新西兰,顾城试图营造自己的“乌托邦”,结果只是山中破屋、心灵空洞。谢烨受不了,多次写信求助。顾城觉得她背叛,甚至在谢烨开口说要离开后第二天动手。动手当天上午,他写完四封遗书,下午杀妻,黄昏自尽。

在所有人都在震惊“一个写童话诗的人竟用斧头杀妻”时,那个五岁孩子,在毛利村里继续转着三轮车,不知道这天改变了一切。

而这孩子的命运,也从那刻开始,走向一个与父母完全不同的方向。

你妈去哪儿了?

顾城自尽后,顾杉木由姑姑顾乡接回抚养,与表哥弥乐一起生活。他不会说中文,也没人教他讲中文。

住在姑姑家时,他常常问:“妈妈怎么不来了?”没人回答。周围人沉默,顾乡回避。顾杉木逐渐懂得——这世界上有些问题,是不能问的。

小时候,他记得谢烨经常来看他。有时在山坡上挥动旗子,有时偷偷摸进院子里,摸摸他的头。他记得谢烨眼睛很亮,说话轻柔。他依偎在谢烨怀里,看海上船来船往。他不懂什么是死亡,只知道那天之后,再也没人给他带糖。

1998年,顾杉木10岁,顾乡带他回了一次中国。这是他和爷爷顾工成年前最后一次见面。

那年,他见到的是一个沉默的老人。顾工不提顾城,也不说谢烨。他只拍拍孙子的头,说:“多吃点。”这顿饭是他在国内最后一顿,之后再没回来过。

在中国短暂停留后,他被带回新西兰,继续和表哥一起长大。那几年,他慢慢学会了一些中文——不是姑姑教的,是表哥教的。

奇怪的是,学得越多,问得越少。因为他发现,只要自己一开口问“妈妈去哪了?”,姑姑脸就变了,像是触电,赶紧换话题。于是他学会闭嘴。

这个家庭,永远在回避“1993年10月8日”这个词。

就连那封顾城写给他的遗书,也从没让他读过。他只知道,自己跟别人不一样。别人有家,他有两个。别人爸妈吵架,他爸妈——没了。

这段记忆,没有解释,没有答案,只有沉默。沉默是他童年的背景音。

他是程序员,不写诗

2007年,19岁的顾杉木考入新西兰最好的大学。专业不是文学,是计算机。

他不会写诗,也不想写。他不读《一代人》,也不读《黑夜的献诗》。他的日常是代码、项目、测试。他说自己知道顾城是诗人,但那些故事——都是从谷歌上看到的。

同事聊天时,有人问他是不是“那个顾城”的儿子。他点点头。没多说。别人惊讶,他无波无澜。

毕业后,他成了一名程序员,做开发,按时上下班。与那些以“诗人之子”自居的人不同,他从不借顾城之名宣传自己。

他不提“父亲”。那两字对他来说,意义模糊。他记忆里没有那个男人的声音,也不记得他的样子。他只知道,那人留了一封信,说他“不喜欢他”,然后就消失了。

他从未回国定居,也不与文艺圈联系。他的社交圈在IT行业,在项目合作里,在加班加点里。

有网友在论坛发帖,说自己偶遇“顾城之子”,震惊地发现他“居然完全不讲中文”。网友说,这孩子真“脱离了父母的轨迹”。也有人说,他这是“逃避过去”。但也许这正是顾城最希望看到的模样。

顾城构建过一个极端抽象的世界,那世界里没有责任,没有伦理,没有亲情,只有诗意与幻想。如今,他的儿子却在现实中活得像一段干净利落的代码:逻辑明确,不夹杂感情。

没有诗意,但有秩序。没有浪漫,但有边界。

这孩子,终其一生没走进顾城的世界,却“活成了顾城所幻想的世界里那种冷静、自由、无牵无挂的存在”。

没有童话,只有系统。

参考资料:

顾城——在诗意与残忍之间.四川大学哲学研究所.2013-10-24.

顾城在海外 生命的最后六年.北京青年报.2018-07-23.

顾城独子:10岁曾回国,19岁入新西兰最好大学,似不知其身世.新浪网.2020-10-20.

顾城和谢烨的儿子顾杉木长大了,父亲用斧头劈杀母亲的旧事已远去.网易新闻.2023-03-20.