1999年,一个28岁的年轻女人,从23楼一跃而下。围观的人只记住了她最后喊出的那个字“妈妈”。

这声呼喊,听起来像依赖,可细想更像是一种挣扎。因为一生中,她都被母亲“以爱之名”牢牢拴住。

如果说舞台是她的光,那家庭就是她的笼子。可惜,她没能找到出口。

01

在中国,很多家庭里,孩子不是自己,而是父母的“延续”。

谢津就是这样。母亲年轻时有音乐梦想,却因为婚姻和生活被迫放弃。后来,所有的期盼都压在女儿身上。

四岁起,孩子每天唱歌、练表演,别的孩子在院子里追逐打闹,她却在声乐课堂里一遍遍唱。

母亲说这是为了她好,可实际上,是在替自己圆梦。

这种替代式的爱,看似伟大,其实很可怕。

因为孩子慢慢就不再知道,自己究竟是喜欢唱歌,还是为了不辜负母亲。

这样的家庭,在我们身边并不少见。学琴、学舞、学画画,家长说得冠冕堂皇,孩子心里却苦不堪言。

久而久之,他们学会的不是热爱,而是顺从。

02

谢津有天赋,也有母亲倾尽全力的培养,成名是必然的。

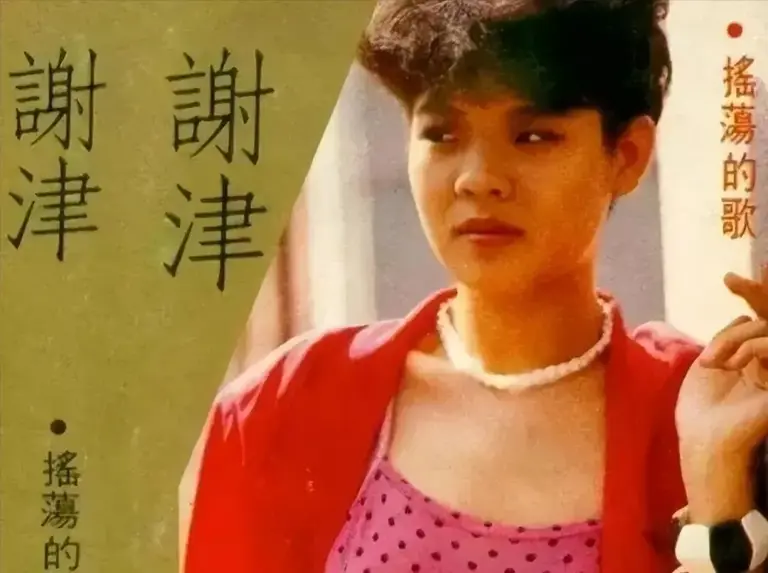

谢津19岁就能和当红歌手相提并论,22岁登上春晚,一曲《说唱脸谱》让全国观众惊艳。那几年,她被称作“未来天后”。

但她的光鲜只是外表。真正的生活,却是母亲的操控。

去哪演出,签什么合约,甚至吃饭穿衣,都被安排得死死的。她像一个木偶,被推着往前走。

很多人羡慕她的风光,可没有人看到她每天演出到嗓子嘶哑、回家还要接受母亲的指令。

长久的高压,让她渐渐精神崩溃。可母亲从未理解,只是一味要求她“要努力,要拼命”。

这像不像我们常见的场景?孩子哭着说太累,父母却说“坚持一下就好了”。可他们没看到,那根弦早就快断了。

03

一次演唱事故,让谢津事业走下坡路。

那场表演,设备出了问题,她在台上被观众喊“下去”。

敏感的她失了控,冲动打了人。没想到,那人还是公司高层。很快,公司解约,事业跌落谷底。

当时,谢津期待母亲的安慰,结果等来的却是当众一巴掌。那一刻,她彻底心凉。从前的掌声和鲜花,像一场梦一

母亲仍旧不死心,绑住谢津的窗户,逼她复出。可她的内心,早已被掏空。

外界看到的是“天后坠落”,而内心世界的崩塌,没人愿意深究。

这背后反映出的,是一种普遍的观念:孩子永远是父母的依附。只要在父母眼里有“用”,那就要拼命发挥价值。

可他们忘了,孩子首先是一个独立的人,而不是人生的替代品。

04

1999年2月14日,谢津终于选择了结束一切。洗完澡,穿上干净的衣服,从23楼纵身跃下。那声“妈妈”,是她一生最后的回应。

这一刻,谢津终于彻底摆脱了母亲的控制,却以最极端的方式。

爱不是占有,不是控制,更不是把梦想强加给别人。

很多父母常说“我都是为了你好”,可真正的爱,应该是让孩子活出自己,而不是成为某种“复制品”。

就像一句话说的:爱要给人力量,而不是给人枷锁。

05

最后

1999年的那个坠落,让人痛心。

谢津的一生,从光鲜到凋零,不过短短28年。她唱过最亮的歌,也走过最孤独的路。

其实很多时候,父母口中的“为了你好”,孩子听起来却是另一种压力。真正的爱,需要理解和包容。

她没能等到那份自由,选择用极端的方式逃离。留下的,却是对无数家庭的提醒。

一个人能不能活得自在,不在于舞台多大,而在于有没有做回自己。

愿以后,每个孩子都能在父母的期待里呼吸顺畅,而不是在“爱”的名义下失去自我。

来源:张恨玲